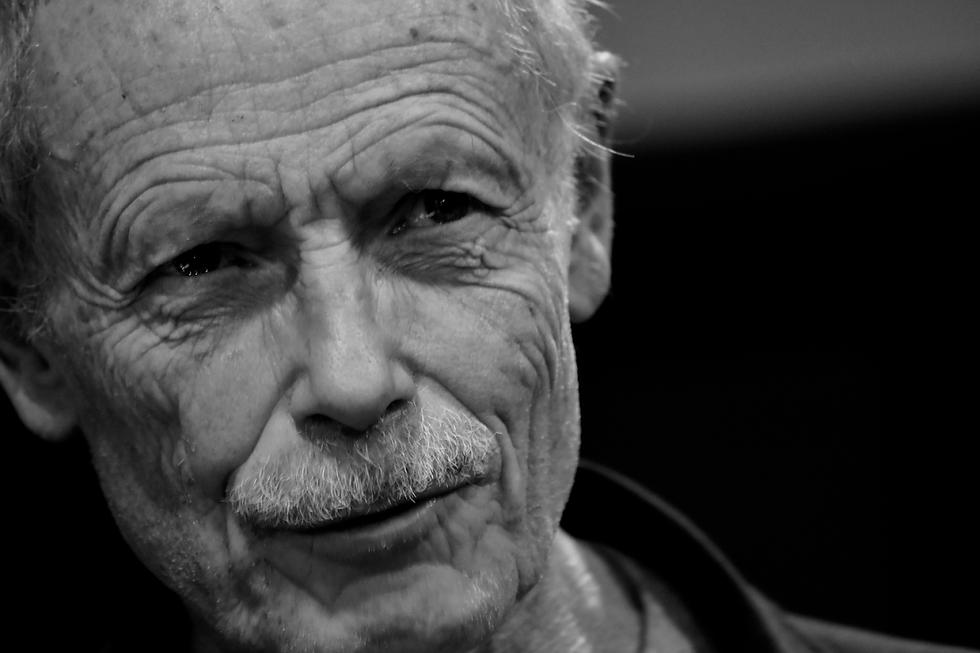

Los peces no cierran los ojos y El día antes de la felicidad, de Erri De Luca

Los peces no cierran los ojos y El día antes de la felicidad. Estas novelas fueron mi primer encuentro con el italiano Erri De Luca, escritor napolitano nacido a mediados del siglo pasado. Las dos obras mencionadas son historias de iniciación. En Los peces no cierran los ojos, un niño que acaba de cumplir diez años pasa un verano en una playa napolitana y descubre, cómo no, el primer amor, pero también la idea de justicia. Ambas cosas se las revela una niña, no mucho mayor que él, pero lo suficiente para despertar ese poderoso anhelo de lograr lo que en principio luce inalcanzable y, también, para defenderlo de otros niños que no soportan su diferencia: él invierte mucho tiempo leyendo, tendido en la arena junto a su madre. Lo que en los pequeños pandilleros genera intolerancia, en la niña ejerce fascinación y allí se unen esas líneas paralelas que eran cada uno de ellos al principio.

Ya no recuerdo si hubo un beso entre ellos, pero sí que esa sensación de estreno, de irrealidad cuando se hacen cosas por primera vez, descrita por De Luca, es así. Pasados más de treinta años y consciente de que a la memoria suele ayudarla la imaginación, me dio por pensar en mi primer beso en la boca. Fue a Fanny, una niña que vivía en un apartamento en el mismo pasillo: yo en el número 17 y ella en el 13. Imposible que entonces pudiera describirla como tal, pero como Fanny continuó viviendo mucho tiempo más en el mismo edificio que yo, haciéndose mujer, llegó un momento en que sí estuve en capacidad de valorar que su boca grande, de labios llenos y ahora tan lejos de mí, era sensual. No nos besamos más después de aquel día, así que ese maravilloso contacto de mi piel virgen con la suya debió de ser la consecuencia de algún desafío infantil. Entonces era más importante jugar béisbol, montar bicicleta, matar pajaritos o atormentar a una lagartija que tener novia; éramos asexuados, como personajes de comiquitas japonesas. Sin embargo, leyendo a De Luca me volvió esa memoria de irrealidad sentida hace ya tantísimo tiempo. Aunque solo fuera por un instante, porque al día siguiente ya Fanny era otra vez un ser sin ninguna relevancia, a menos que supiera batear o no le tuviera asco a abrir el vientre de un réptil vivo, debí estar en ese otro universo al que se accede por la sencilla mecánica de tocar otros labios con los propios y, al mismo tiempo, mantener cerrados los ojos. Más tarde, iría aprendiendo que besar en la boca no siempre es un acto impune.

Qué manera tienen los deseos de hacerse realidad y qué manera tienen de hacerse otra epidermis: “No estoy a tu costado”, le dice él en el reposo, “soy tu costado”

Es esta segunda iniciación la que encuentro en El día antes de la felicidad. Huérfano, en la práctica criado por el portero de su edificio, desde niño se fija en Anna, una niña de la que solo conoce su cara apoyada entre las manos cuando lo ve, a través del cristal de la ventana, jugar al fútbol en el patio con otros niños, mayores que él. Por ella se hace portero temerario y por ella rescata la pelota cada vez que cae en un balconcillo del primer piso, al que accede trepando por la tubería aérea del agua: su forma inocente y arriesgada de acercarse a su sueño.

Él crece en el patio y Anna lejos de allí. Cuando ella regresa, de veinte años o poco más, él ya conoce cómo se alivia la hinchazón de su entrepierna con una mujer, pero con Anna es diferente. La viuda de su edificio, al igual que ha hecho antes con el viejo portero, Don Gaetano, lo convoca a menudo con el pueril pretexto de algún arreglo doméstico para terminar en sesiones de sexo. Pero no pasa nada más allá, como quien va caminando y se aparta un momento para orinar, tras lo cual retoma su paso sin siquiera voltear. Anna, en cambio, es una revelación, la entrada a otro mundo en el que sigue estando después de vaciarse. Qué manera tienen los deseos de hacerse realidad y qué manera tienen de hacerse otra epidermis: “No estoy a tu costado (...) soy tu costado”, le dice él en el reposo. Pero aquella muchacha de ojos negros y cabello color almendra no está sola, es la novia de un camorrista que pronto saldrá de la cárcel y que determinará un episodio de sangre y, al final, su exilio.

Ningún beso me ha costado tanto, pero me resultó familiar lo sentido por ese joven napolitano, la indescriptible sorpresa que nos causan nuestros sueños cuando, en un descuido de las máscaras que nos ocultan en nuestra vida de compromisos y convenciones, pasan a este lado e ilusoriamente persisten allí. Después, claro, se esfuman, como para reafirmar que si bien pueden estremecernos y hacernos cambiar de dimensión, su fuerza radica en comportarse como huellas de vapor.